Les quatre fantastiques

© Adobe Stock/Freesurf

Pour chacun de nous, un séjour insulaire évoque des vacances tranquilles, une serviette sur la plage, une randonnée nature, des ambiances pittoresques, le goût du terroir… Autant de bonheurs généralement étrangers à la vie citadine. Une exception à la règle, nos « quatre fantastiques » : Héraklion, La Canée, Réthymnon et Agios Nikolaos.

Toutes les grandes villes touristiques du monde régalent leurs hôtes du même cocktail city break. Il associe culture, loisirs, animations et shopping. Mais les cités crétoises y ajoutent un ingrédient supplémentaire qui nous les rend particulièrement attachantes : un soupçon d’âme. En effet, Héraklion, La Canée, Réthymnon et Agios Nikolaos cultivent toutes un charme « villageois ». Il transpire à travers le pittoresque de leurs vieilles maisons, la sérénité de leurs ruelles, la convivialité de leurs habitants et mille autres détails inattendus, empreints de fantaisie ou de poésie. Grâce à quoi, votre balade citadine sent la poudre… d’escampette ! C’est un vrai moment d’évasion, une explosion de matières, de formes, de couleurs et de parfums qui met tous vos sens à la fête.

© Adobe Stock/Gatsi

Héraklion, la capitale

Cinquième ville de Grèce avec plus de 150 000 habitants, Héraklion a connu bien des vicissitudes tout au long de sa longue histoire. Née dans l’ombre de Knossos, elle a fini par supplanter le fief des roi minoens. Sarrasins et Vénitiens en ont fait l’une des cités crétoises les plus prospères. À l’inverse, les Ottomans l’ont quelque peu dédaignée, lui préférant La Canée et Réthymnon, ses grandes rivales. Mais, au fil du siècle dernier, la ville a refait son retard, jusqu’à redevenir la capitale de la Crète, en 1971. Depuis, elle est le moteur économique de l’île, concentrant en ses murs les principales banques, administrations et entreprises insulaires. Un succès qui, fort heureusement, ne lui est pas monté à la tête ; elle a su conserver une ambiance populaire, typiquement crétoise, et sauvegarder le pittoresque de son patrimoine architectural.

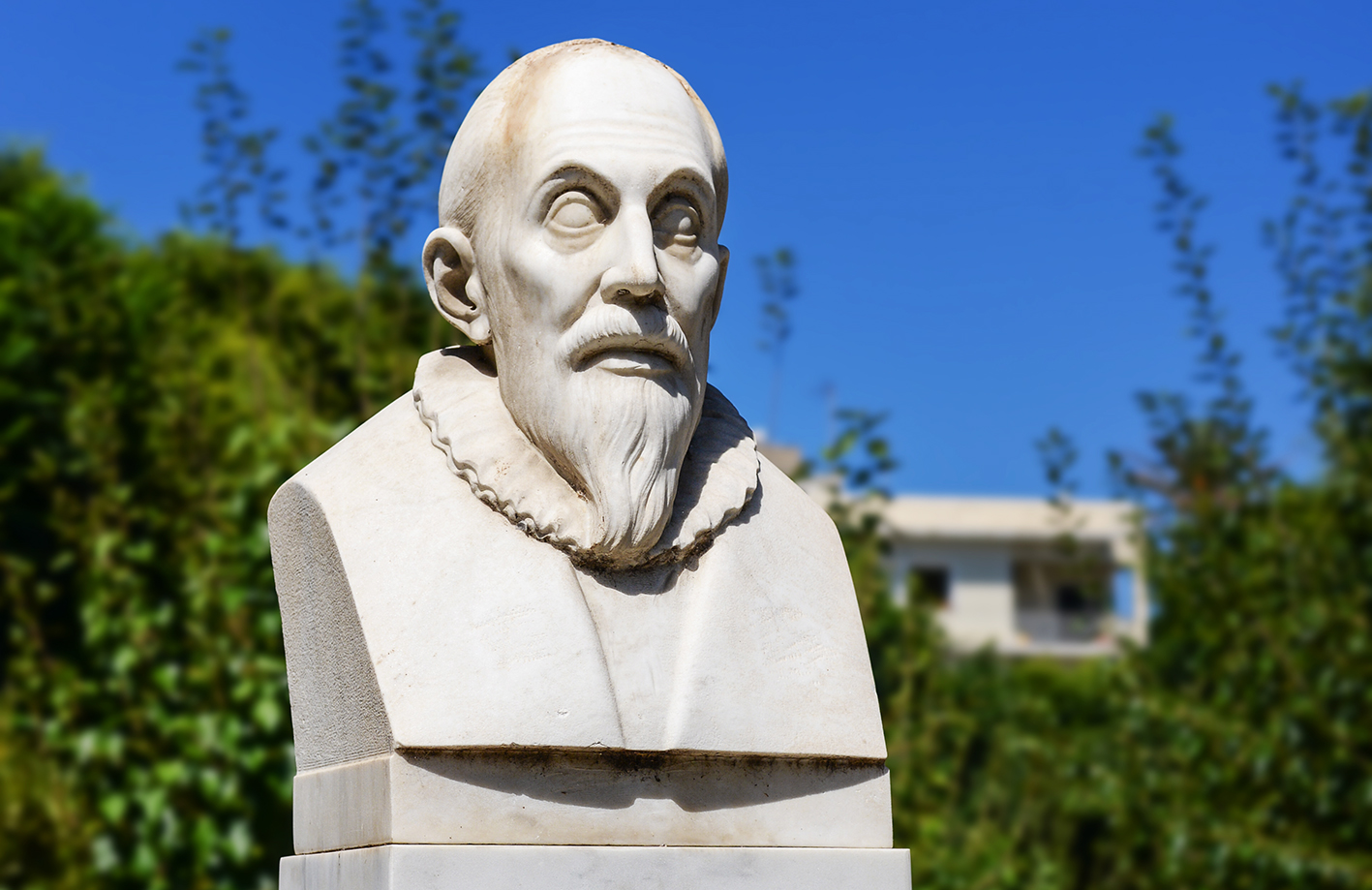

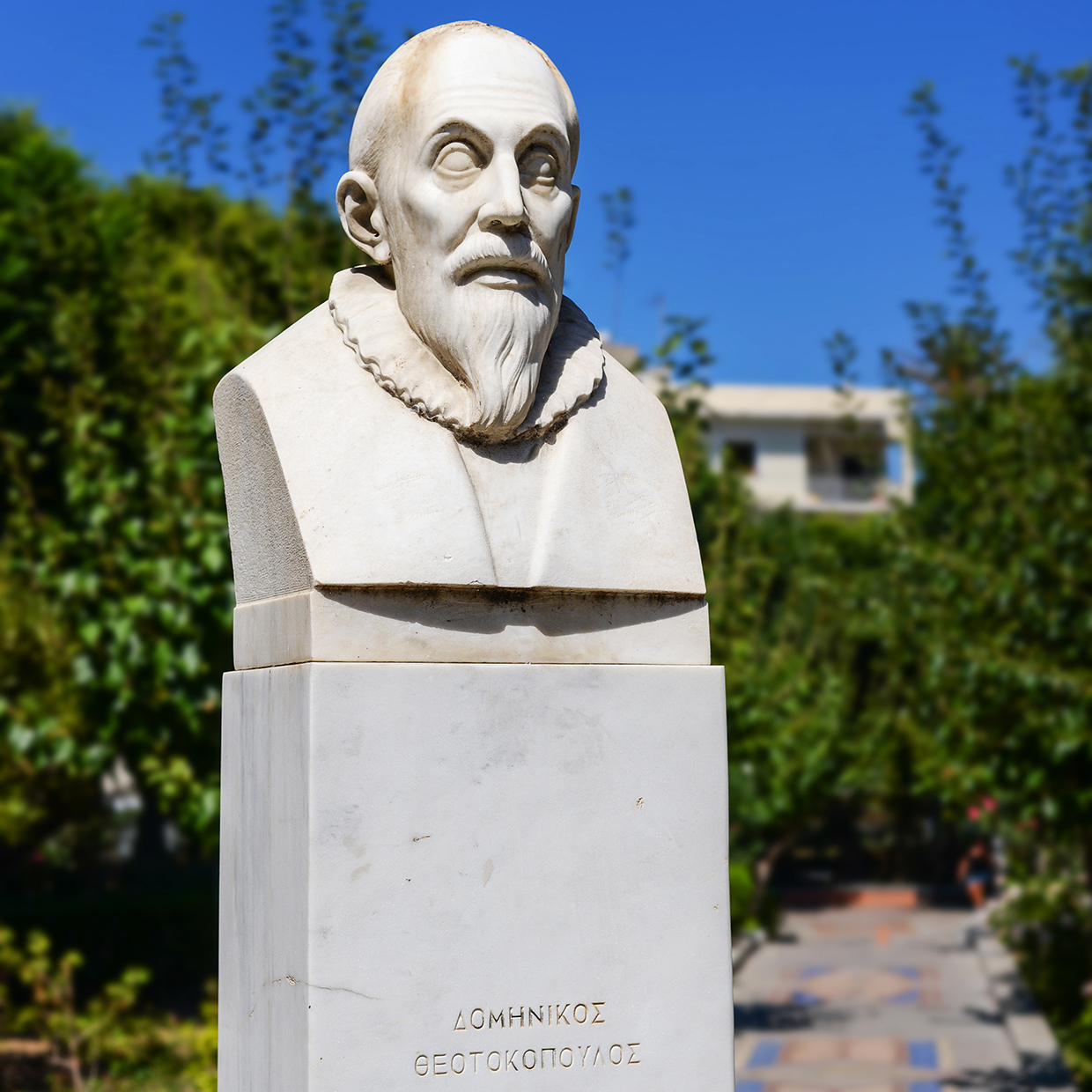

Connaissez-vous Domínikos Theotokópoulos ? Non. Rassurez-vous, vous n’êtes pas le seul. Il faut être féru de peinture classique ou un grand spécialiste de l’histoire de l’art pour savoir que c’est là le patronyme officiel de l’un des peintres majeurs de la Renaissance espagnole : El Greco. Il est mort à Tolède en 1614, mais, comme son surnom l’indique, il a vu le jour soixante-douze ans plus tôt du côté de la mer Égée. Il ne s’en est d’ailleurs jamais caché, signant chacune de ses œuvres de son nom originel, suivi d’une mention on ne peut plus explicite : Kres, « le Crétois ». Notre homme est né, en effet, à Héraklion. Enfin, pour être tout à fait précis, il est venu au monde à Candia — Candie, pour les Français — puisque telle était le nom de la ville en ce temps-là.

Ce sont les Vénitiens qui l’ont baptisée ainsi, renommant par la même occasion la Crète tout entière, qui, jusqu’à leur départ, sera connue comme le « Royaume de Candie ». Ils ne sont pas allés chercher leur inspiration très loin, puisque les Sarrasins, qui avaient fait de cette cité portuaire la capitale de l’éphémère Émirat de Crète (828–961), la désignaient déjà sous le nom de Al Khandaq. En arabe, ça veut dire « le fossé ». Comme vous l’aurez sans doute deviné, le terme faisait référence aux douves qui, à l'époque, protégeaient la ville de ses ennemis.

Sculpté par Nikos Sofialakis, le buste de Dominikos Theotokopoulos, alias El Greco, orne le joli parc qu'Héraklion, sa ville natale, lui a consacré, non loin de la place Kallergion (© Adobe Stock/Coprid).

Le dit fossé a fait long feu. À la place, les Vénitiens lui ont préféré de solides remparts. Même s’il a résisté plus longtemps, le nom de Candia a également disparu. Ce ne sont pas les Ottomans, maîtres de la ville dès 1669, qui ont eu sa peau. Non, ce sont en fait les îliens eux-mêmes qui y ont renoncé. À la fin du XIXe siècle, gagnant enfin leur autonomie, ils ont choisi d’abandonner Candia, symbole de plusieurs siècles de domination étrangère, pour revenir au toponyme initial, celui dont usaient les historiens de l’Antiquité, de Strabon, le Grec, à Pline l’Ancien, le Romain : Héraklion.

Ce nom, à coup sûr, vous en rappelle un autre : Héraclès, le fameux Hercule. Normal, Héraklion fait directement référence au demi-dieu des « Douze Travaux » puisque son nom signifie tout bonnement « le lieu d’Hercule ». N’allez pas en conclure que le vainqueur du lion de Némée et de l’hydre de Lerne a vécu sur ces terres. Si Héraklion s’appelle comme ça, c’est juste parce que les Crétois de l’époque dorienne (autour du Xe siècle avant Jésus-Christ) avaient érigé dans le coin un temple à la gloire du fils de Zeus et d’Alcmène. Pourquoi vous raconte-t-on tout cela ? À seule fin de vous faire prendre conscience de l’histoire mouvementée de la capitale crétoise. Un passé qui, forcément, a laissé des traces : la ville est aujourd’hui riche de nombreux sites historiques qui font le bonheur de ses hôtes. Le premier qui nous vient à l’esprit, c’est Knossos, l’incroyable palais minoen, situé à la périphérie de la ville. Mais il y en a bien d’autres...

L'empreinte de la Cité des Doges

Que faut-il voir à Héraklion ? Ses perles vénitiennes, sans hésiter. La ville doit à la Sérénissime ses monuments les plus remarquables. Le plus connu est aussi le plus imposant : le fort de Koules. Construite au début du XVIe siècle, à l’entrée du port d’Héraklion, tout au bout d’une jetée fortifiée, cette citadelle imprenable — elle résistait encore aux bombardes ottomanes quand Venise, après plus de vingt ans de lutte, a renoncé à la ville — était la clé de voûte d’un système défensif redoutable dont les épais remparts, les mieux conservés de toute la Méditerranée, ceignent encore le cœur historique de la ville.

© Adobe Stock/saiko3p

Pour autant, l’héritage vénitien n’a pas que des accents martiaux. Il fait aussi dans le subtil. À l’image de la Loggia, installée au cœur de la vieille ville, à l’entrée de la rue du 25-Août (Odos 25 Avgoustou). Magnifiquement restaurés, les arches en plein cintre, les colonnes doriques et ioniques, les balustrades ornées de motifs géométriques ou floraux, les frises et moulures s’inspirant de la nature, les pilastres, les arcades et le grand atrium ouvert de ce bâtiment Renaissance font qu’il est considéré comme le plus bel exemple crétois de l’architecture vénitienne. Il était autrefois au cœur de la vie socio-économique de la ville ; il occupe toujours une place de choix dans le quotidien des Hérakliotes, puisqu’il accueille l’Hôtel de Ville, ainsi que de nombreux rendez-vous artistiques de qualité. Une vocation culturelle que la Loggia partage avec la basilique Saint-Marc, sa proche voisine (sise place Kallergion). Belle association des styles gothique et byzantin, la doyenne des églises vénitiennes d’Héraklion abrite sous sa charpente de bois une galerie d’art municipale et sa collection de fresques byzantines crétoises.

À la claire fontaine...

Autre témoignage du raffinement vénitien, la fontaine Morosini, sise sur la place Eleftherios Venizelos. On l’appelle aussi la « Fontaine des Lions ». Et pour cause ! L’eau jaillit depuis quatre cents ans des gueules de quatre de ces félins — l’animal totem de saint Marc et, par conséquent, de la Cité des Doges. Au pied de ces fauves, un grand bassin de marbre. Il est décoré de bas-reliefs inspirés de la mythologie marine et divisé en huit lobes qui, disposés en cercle, dessinent une grande corolle. Initialement, une statue de Poséidon dominait cette belle et grande « fleur ». Las, le dieu des océans a été terrassé par un tremblement de terre, durant l’occupation ottomane.

© Adobe Stock/Maksym

Contrairement à ce qui s’entend parfois, la fontaine Morosini ne fut pas la première à faire couler l’eau au cœur d’Héraklion. Ce mérite revient à la fontaine Bembo, installée sur la place Kornarou. Mise en service en 1554, elle a traversé les siècles tant bien que mal. « À part que la statue antique qui surplombe le bassin a perdu la tête ! » nous direz-vous. Faux ! Elle fut intégrée dans le décor comme ça, telle qu’on l’avait trouvée sur le site antique de Ierapytna (l’actuelle Ierápetra). À quelques mètres de ce Romain acéphale — dont on ne sait s’il est un notable ou un soldat — se trouve une autre fontaine ou, plus précisément, un sebil ottoman : le Sebil Haci Ibrahim Agha. C’est un kiosque comme l’on en trouve dans de nombreuses villes européennes, sauf que celui-là ne vendait pas des fleurs ou des journaux, mais proposait de l’eau fraîche et gratuite. Si le bassin vénitien était alimenté par un long aqueduc, les robinets turcs, eux, étaient approvisionnés avec de la neige acheminée depuis les montagnes alentour.

Un centenaire bien vivant

On n’a pas toujours bu que de l’eau autour du sebil de la place Kornarou. Récemment encore, l’endroit accueillait en effet un kafeneion, l’un de ces petits cafés populaires où les Grecs aiment se retrouver pour jouer aux cartes ou bavarder autour d’une tsikoudiá ou d’un ellinikós kafés, le cousin hellène du café turc. Mais une restructuration récente de la place et la politique patrimoniale de la municipalité hérakliote et du ministère de la Culture grec ont eu raison de ce lieu de vie. On se consolera en se disant que, transformé en galerie d’exposition, l’endroit reste encore un lieu de rencontre et de partage. Et puis, Héraklion compte encore quelques kafeneia pour qui recherche des ambiances authentiques. Notre préféré ? Le Sarandavga. On le trouve non loin de la fontaine Bembo, dans la rue 1866, un étroit boyau aux allures de souk oriental qui aligne sur près de 300 mètres de long les commerces de bouche, les magasins de souvenirs et — si tant est qu’il en reste encore ! — les boutiques de produits artisanaux.

Sarandavga — « Quarante œufs » en français — est l’un des plus vieux kafeneia crétois : Giorgos Stathakis l’a ouvert en 1924. C’est l’un de ses souvenirs d’enfance qui, raconte-t-on, lui aurait inspiré le nom, aussi original qu’énigmatique, de l’établissement. Petit, il accompagnait souvent son grand-père, un prêtre orthodoxe, lorsque celui-ci sacrifiait au rite de l’agiasmós, la bénédiction des maisons. C’est au terme de l’une de ces cérémonies, quand la maîtresse de maison se proposa d’offrir au gamin deux ou trois de ses œufs, que le papi pope eut cette phrase qui devait marquer son petit-fils à vie : « Pas la peine, ma chère, il en a déjà mangé quarante aujourd’hui ».

L’endroit n’est pas bien grand : quatre mètres de devanture et moins d’une dizaine de tables à l’intérieur. D’ailleurs, pour accueillir une clientèle toujours plus nombreuse, les propriétaires — les arrière-petits-enfants de Giorgos — ont agrandi leur café en annexant un petit commerce juste en face du leur. Mais pour les habitués, le Sarandavga, c’est au 61 de la rue 1866 et pas en face ! Tant pis si on y est à l’étroit ! C’est là qu’ils se sentent bien, partageant une tsikoudiá, un café ou un petit plat maison, sur la minuscule terrasse ensoleillée ou en salle, parmi les vieilles photos de leurs prédécesseurs. À leurs yeux, la salle d’en face ne présente qu’un seul intérêt : elle offre des toilettes, une grande première pour ce kafeneion. Nous, nous lui voyons un second avantage : sa terrasse qui nous offre une vue imprenable sur celle d’en face et le spectacle qui s’y joue en permanence, celui de la vie crétoise dans tout ce qu’elle de plus authentique et de pittoresque.

On passe ainsi un bien joli moment avant de reprendre sa découverte de la ville. Que faire ? Flâner sur la rue du 25-Août (25 Avgoustou) — si ce n’est déjà fait ! — et la rue Dédale (Dedalou) pour admirer les plus belles façades de la ville et les vitrines avenantes des boutiques de mode. Admirer les icônes de la cathédrale Agios Minas et de sa petite voisine, l’église Sainte-Catherine-des-Sinaïtes, qui met à l’honneur cinq siècles d’art religieux crétois. Et puis, surtout, s’offrir un voyage dans le temps en visitant les plus beaux musées de la ville.

Un passé tout en beauté

À tout seigneur, tout honneur : une escapade culturelle à Héraklion ne peut que débuter par son Musée archéologique, hôte des plus beaux artefacts trouvés sur l’île. Vous pensez que le passé est forcément ennuyeux et poussiéreux ? L’éclat de sa collection de bijoux, la délicatesse de L'Acrobate et des Déesses aux serpents, ses plus fameuses sculptures, la beauté de ses vases, rythons et poteries et, plus encore, les couleurs de ses fresques mémorables, issues notamment du site de Knossos, vous feront changer d’avis. Le clou de la visite ? L’un des objets les plus mystérieux de l’Antiquité : le disque de Phaistos. Que racontent les 241 signes gravés sur les deux faces de ce disque d’argile de seize centimètres à peine ? La question agite tous les spécialistes de l’Antiquité grecque depuis la découverte de l’objet, en 1908, dans le sud de l’île.

© Adobe Stock/Allincrete

Outre le Musée archéologique, deux autres établissements hérakliotes valent le détour : le musée d’Histoire naturelle et le Musée historique de Crète. Le premier, avec ses animaux vivants ou empaillés, ses fossiles spectaculaires et ses répliques grandeur nature de géants disparus, ou bien encore son simulateur de séisme, séduit autant les gamins que ceux qui le sont un peu restés en vieillissant. Le second, en plus d’enrichir votre connaissance de l’île et de son passé tourmenté, vous donne à voir une maquette géante de Chania au XVIIe siècle et les deux seules œuvres originales du Greco conservées sur l’île : Le Baptême du Christ (1567) et Vue du mont Sinaï et du monastère (1570).

© Pixabay/Leonhard Niederwimmer

La Canée, la magnifique

Située à l’ouest de la Crète, celle qui en fut la capitale jusqu’en 1971 reste la reine de cœur des vacanciers. Il faut dire qu’il est difficile de résister à ses bâtiments historiques, ses façades colorées, ses musées attrayants, ses adresses gourmandes et ses ruelles pittoresques. Même si, parfois, ces dernières, par leurs pentes ardues, vous échauffent les cuisses autant qu’elles vous régalent les yeux.

Comment reconnaît-on un Français à La Canée ? Il est le seul à l’appeler comme ça ! Tous les autres, anglophones comme autochtones, utilisent son nom grec : Chania, que l’on prononce « Rania ». Mais, à vrai dire, cette bataille linguistique est sans importance car, quel que soit son nom, La Canée ou Chania, la ville fait l’unanimité. Tout le monde s’accorde à dire, en effet, qu’elle est la plus belle des cités crétoises — ce n’est pas pour rien que certains l’ont baptisée « la perle de la Crète » ! Il y en a même pour affirmer qu’elle est l’une des plus jolies destinations méditerranéennes.

Quelque chose de Venise

À quoi tient cette réputation flatteuse ? Au vieux port, pour commencer. C’est l’endroit le plus emblématique de la ville, le rendez-vous privilégié de tous les touristes. Il n’en est pas un qui ne lui trouve un charme fou. Il lui vient de ses maisons vénitiennes dont les façades multicolores épousent depuis des siècles la douce courbure de son bassin. Mais pas que ! Le vieux port séduit aussi grâce à ses deux monuments anciens. Sur le quai nord, les arsenaux… Ce sont de grandes nefs voûtées en pierre où l’on construisait et réparait les galères vénitiennes. Certaines sont encore debout, ouvertes à la visite ou transformées en espaces culturels. Au centre du port, la mosquée des Janissaires… Elle est la plus ancienne mosquée ottomane de Crète (1645). On y a prié Allah sous son grand dôme rose et ses petites coupoles latérales jusqu’en 1923, date à laquelle les derniers Turcs de Crète ont quitté l’île pour rejoindre leur patrie. Amputée de son minaret, elle sert désormais de lieu d’exposition.

© Pixabay/Jan Claus

Mais la grande attraction du port ne se trouve pas sur ses quais, mais tout au bout de l’immense jetée qui ferme le port ; c’est le phare ! Il joue toujours son rôle, nuit après nuit, guidant les bateaux comme à ses premières heures, il y a plus de quatre cents ans. S'il a toujours était utile, désormais, il est également agréable. À qui ? Aux amoureux qui, en fin de journée, se pressent à ses pieds pour admirer le coucher du soleil. Aux vacanciers qui, par milliers, le glissent dans leurs selfies ou le choisissent pour carte postale, ancrant ainsi un peu plus son statut d’icône locale. Du bâtiment originel, voulu par les Vénitiens, il ne reste plus que la base, faite des mêmes pierres que les murailles qui protégeaient autrefois la ville. Haute de vingt-six mètres pour que sa lanterne soit visible à plusieurs miles des côtes, la tour, elle, est beaucoup plus récente. Vous trouvez qu’elle ressemble à un minaret ? Bien vu ! C’est effectivement ainsi que l’ont voulu ses concepteurs égyptiens quand ils en ont lancé les travaux en 1830. Des Égyptiens en Crète ? Eh oui ! Ils ont été les maîtres éphémères de l’île de 1830 à 1841, les Ottomans la leur confiant en récompense de l’aide apportée par Méhémet Ali, leur pacha, lors de la guerre qui a décidé de l’indépendance de la Grèce continentale.

© Pixabay/Albrecht Fietz

Entre Venise et Constantinople

Le succès touristique de La Canée ne repose pas uniquement sur son port. Les quartiers qui l’entourent y participent tout autant. Il y a tout d’abord le centre historique qui commence tout de suite après les quais. C’est l’épicentre de la vie chianote. On fait du lèche-vitrine sur les rues Tsouderon et Skridlof. Cette dernière a hérité d’un surnom qui en dit long sur sa vocation : la « rue du cuir ». Cette artère piétonne propose aux badauds des sacs à main, des besaces, des ceintures, des portefeuilles et des sandales à profusion. On y trouve même des stivania, les bottes traditionnelles crétoises qui, osons le dire, ne dépareilleraient pas aux pieds de certaines élégantes bien de chez nous. Elles sont essentiellement faites en usine, mais, autrefois, on les taillait et cousait sur place comme l’indique encore le nom de la rue : skridlof, en turc, peut se traduire par « soulier ». En mal d’authenticité ? Au 28 de la rue Skridlof, entrez dans la petite échoppe de Georgios Pirpinakis, l’ultime cordonnier du coin à fabriquer encore ses propres chaussures à la main, les gravant même de son nom. Un petit péché d’orgueil qu’on lui pardonne volontiers tant le travail est joliment fait.

À quelques pas de là, on prie à la cathédrale de la Présentation-de-la-Vierge-Marie que les locaux préfèrent nommer Trimartiri (« trois martyrs »), à cause de ses trois nefs qui célèbrent un saint différent. Que l’on soit croyant ou non, leur visite s’impose afin de découvrir le travail des artisans insulaires dont les icônes singulières mélangent les styles byzantin et Renaissance italienne. Après les dévotions, les provisions… On fait quelques emplettes à l’Agora, le grand marché couvert inauguré en 1913, quelques jours à peine après le rattachement de la Crète à la Grèce. Même si l’endroit s’est largement ouvert aux étals « à touristes », il reste pour de nombreux autochtones un garde-manger généreux avec ses bancs d’olives, de poissons, de viandes, de fromages, d’épices et d’herbes aromatiques.

Ambiance levantine

Changement de décor… On met le cap à l’est pour rejoindre Splantzia, l’ancien faubourg des Turcs. Son nom se confond avec celui de sa grande place centrale. Au point que, même si elle a été baptisée officiellement « place 1821 », la plupart des Chaniotes l’appellent le plus souvent « place Splantzia ». Une information précieuse pour qui cherche son chemin ! C’est un lieu de convivialité avec de grands platanes sous lesquels on vient s’assoir pour boire un café et bavarder. À entendre les rires et les conversations badines, on n’imagine pas qu’il y a deux siècles, à l’ombre de ces ramages verdoyants, les Ottomans torturaient et exécutaient à tour de bras les Grecs indépendantistes. Une plaque commémorative le rappelle ; encore faut-il lire le cyrillique !

La place Splantzia abrite un autre symbole du conflit entre les deux peuples : Agios Nikolaos, l’église Saint-Nicolas. Quel étrange édifice ! D’un côté, un clocher, de l’autre un minaret. Il est facile d’imaginer comment on en est arrivé à cette cohabitation insolite. Les Vénitiens sont à l’origine de ce qui fut longtemps un monastère dominicain. Prenant le pouvoir, les Ottomans en ont chassé les moines et transformé l’église en mosquée. Quand la Crète est devenue grecque, au début du siècle dernier, cette dernière a basculé à nouveau dans la chrétienté, mais, cette fois, vers son versant orthodoxe. Bref, Saint-Nicolas est un parfait concentré de l’histoire crétoise !

© Adobe Stock/Rawf8

La belle errance

Basculons du côté ouest de La Canée pour flâner dans le quartier de Topanas. C’était le fief des grosses familles chrétiennes à l’heure de l’occupation ottomane. D’où la survivance de magnifiques demeures vénitiennes, transformées bien souvent en hôtels de charme. Avec leurs façades aux couleurs joyeuses et naïves — du rose au rouge, de l’ocre au jaune paille —, leurs volets aux tons criards, leurs portes et leurs linteaux sculptés ainsi que leurs patios fleuris, elles font pétiller la moindre ruelle. Mieux que les murs épais des bastions Schiavo et San Salvatore, seuls survivants de l’ancienne ceinture fortifiée érigée par Venise, ce décor aussi fantaisiste que romantique repousse sans mal ces fléaux qui gangrènent chaque jour davantage notre quotidien : le sérieux, l’orgueil et l’ennui.

© Adobe Stock/Freesurf

S’il est encore un labyrinthe en Crète, c’est bel et bien Topanas. De là où il est, Dédale doit bien s’amuser en nous voyant nous perdre dans cet entrelac de ruelles étroites, de venelles pavées dont on se demande si elles mènent quelque part, de placettes ombragées, de passages couverts et d’escaliers dont on se demande en les montant si on ne les a pas descendus un quart d’heure plus tôt… Parfois, sans même s’en rendre compte, on dérive jusqu’aux remparts du front de mer. S’il est l’heure du coucher de soleil, c’est le jackpot : le spectacle est splendide ! Mais cette errance peut tout aussi bien nous entraîner jusqu’à Evraiki (« hébreu » en grec), l’ancien quartier juif.

Coincé entre Topanas et Splantzia, il est le grand oublié de pas mal de touristes. Dommage ! En effet, avec ses ruelles ombragées par de grandes voûtes naturelles formées par les bougainvilliers en fleurs, ses tisserands qui répètent des gestes ancestraux pour fabriquer leurs tapis, et Etz Hayyim (« Arbre de vie » en hébreu), l’ultime synagogue crétoise, l’endroit ne manque pas d’intérêt. Que lui reproche-t-on ? D’être trop sage, peut-être bien. N’est-il pas plutôt « recueilli », comme si l’endroit célébrait encore, par sa tranquillité et sa sobriété, la mémoire des enfants juifs qui, pendant deux mille ans, ont couru, ri, joué, grandi dans ces rues, jusqu’à ce qu’en 1944 les nazis décident qu’ils n’avaient pas leur place en ce monde ?

© Adobe Stock/Mariana Ianovska

Réthymnon, l'intellectuelle

À mi-distance entre Héraklion et La Canée, troisième commune insulaire en nombre d’habitants (35 000 environ), Réthymnon a tout pour plaire : de belles plages, une nuit particulièrement animée, un riche patrimoine hérité des Vénitiens tout autant que des Ottomans et une vie intellectuelle foisonnante.

L’été, Réthymnon se lâche ! Elle s’offre au soleil et à la mer Égée qui borde ses douze kilomètres de plages, s’adonne aux sports de glisse, au beach-volley, à la voile ou à la plongée toute la journée avant de faire la fête la nuit entière dans les tavernes de la vieille ville, sur les terrasses des bars du port ou dans les night-clubs du front de mer. Mais cette cité pittoresque, l’une des plus anciennes de l’île, l’une des mieux conservées également, n’a rien d’une ravissante idiote, d’une cigale impénitente qui ne penserait qu’à chanter, boire, rire et danser. Non, à la fin des vacances, elle retourne à ses chères études, redevient ce bel esprit qui, depuis des siècles, fait la fierté des Crétois.

© Adobe Stock/Jaroslav Moravcik

Siège de l’Université de Crète, berceau de Vitséntzos Kornáros, l’auteur de l’Erotókritos, le plus grand des poèmes insulaires (et le plus monumental avec ses dix mille vers !), celle que l’on surnomme la Ville des Lettres entretient une rare érudition, héritée des académies de poètes et de philosophes qui y ont fait leur nid dès la Renaissance. Cette dimension culturelle s’exprime à travers la musique, le théâtre, les musées — archéologique, paléontologique, historique, art contemporain... — et, plus encore, un riche patrimoine dont cette coquette prend le plus grand soin. On pense bien sûr aux nombreux legs de l’époque vénitienne, à commencer par le plus impressionnant de tous, la célèbre Fortezza. À l'abri d'une enceinte de 1,3 kilomètres de circonférence, cette place forte impressionnante se dresse face à la mer, guettant un envahisseur qui n’existe plus que dans ses souvenirs. Derrière ses remparts, une église vénitienne et une mosquée ottomane se font face, témoignant symboliquement des luttes qui ont opposé les deux puissances méditerranéennes.

© Adobe Stock/Vesta48

Entre Venise et Constantinople

Pour repousser leurs ennemis, en plus de la Fortezza, les compatriotes de Marco Polo ont érigé une vaste enceinte fortifiée tout autour de leur cité. Il n’en reste aujourd'hui que quelques mètres, ceux de la porte Guora. On la franchit désormais sans plus de difficultés pour partir à l’assaut de la vieille ville et de ses joyaux architecturaux qui, le plus souvent, portent également la marque des Vénitiens. À l'image de la Loggia dont les arcades et la façade défient l’usure du temps depuis cinq siècles. Elle fut bâtie initialement pour abriter les tractations des marchands de la Sérénissime ; elle accueille aujourd’hui encore un négoce : celui des copies de sculptures antiques.

Non loin de là, une petite fontaine rencontre un grand succès : c’est la fontaine Rimondi, du nom du recteur vénitien qui l’a fit installer. Ses quatre colonnettes et ses trois têtes de lion dont les gueules crachent un mince filet d’eau depuis 1629, font un décor de rêve pour les selfies des touristes. Obnubilés par leur séance photo, ceux-ci oublient la plupart du temps de lever un peu les yeux pour découvrir les restes du dôme qui, auparavant, couvrait le point d’eau. N’est-ce pas là un péché d’orgueil qu’il convient d’expier sans tarder ? Pour cela, direction La-Dame-des-Anges, une petite église aux murs immaculés autrefois consacrée à Marie-Madeleine. Les locaux la surnomment Mikri Panagia, la « Petite Vierge », en opposition à la grande, la cathédrale, construite bien après elle. Ses « fidèles » furent catholiques, puis musulmans ; ils sont aujourd’hui orthodoxes.

© Adobe Stock/Gatsi

Si la cité des Doges a beaucoup fait pour le charme de Réthymnon, l’Empire ottoman n’est pas en reste. Il a également marqué la ville de son empreinte. On lui doit ainsi les bow-windows en bois qui surplombent les ruelles de la vieille ville. Ces balcons couverts permettaient aux dames d’observer en toute discrétion la foule qui passait sous leurs fenêtres. Le phare fin et élancé qui garde l’entrée du vieux port date également de la domination orientale. D’ailleurs, on le dit souvent « égyptien », un qualificatif qui n’est pas lié à son style architectural mais à sa date de construction : 1838. À cette époque, le sultan ottoman avait délégué l’administration de la Crète à son vassal, Méhémet Ali, pacha d’Égypte, après que celui-ci l’eut aidé dans sa guerre perdue contre les indépendantistes grecs.

Il y a même une grande mosquée à Réthymnon : Neratzé. À l’origine, c’est une église chrétienne : Santa-Maria. À leur arrivée, en 1657, les Turcs, comme ils l’ont souvent fait en Europe, lui ont accolé un minaret pour en faire un lieu de prière musulman. Aujourd’hui, le site défend une tout autre religion : celle de la musique. Il abrite en effet une école de musique et une salle de concert. Vous avez foi en ce culte qui, dit-on, adoucit les mœurs ? Faites donc une visite à l’atelier de George Papalexakis. Installé dans la rue Dimakoupolo, à deux pas de l’ancienne mosquée, secondé par ses deux fils, ce luthier passionné se consacre aux instruments traditionnels de son île, à commencer par la lyra — un instrument à cordes frottées, tels les vielles et violons — dont il est l’un des derniers spécialistes.

© Unsplash/Marcel Hoberg

© Adobe Stock/Uwe

Agios Nikolaos, l'hédoniste

Petite ville côtière de l’est de la Crète, Agios Nikolaos brille par son atmosphère élégante et détendue. Reine des étés crétois, elle combine les plaisirs balnéaires, les nuits festives et les adresses à la mode. Mais son succès auprès des vacanciers ne tient pas qu’à son animation. Cette cigale a un charme fou, un glamour qu’elle attise en associant à sa légende les plus belles déesses olympiennes.

Évêque des débuts de la chrétienté, réputé pour ses nombreux miracles, Nicolas de Myre, alias saint Nicolas — celui que tous les petits Alsaciens guettent avec impatience chaque 6 décembre —, est l’un des saints majeurs de l’Église orthodoxe, l’un des tout premiers à avoir fait l’objet d’un culte. C’est ainsi que les Crétois, au VIIe siècle, lui ont dédié une chapelle construite sur la presqu’île d’Ammoudi, face au golfe de Mirabello, au nord-est de l’île.

Mille quatre cents ans ont passé et l’édifice est toujours debout. Sa nef en pierres de taille, couronnée d’un petit dôme charmant — une architecture typique de l’époque byzantine —, accueille régulièrement des visiteurs, abritant leurs ferventes prières ou régalant leurs regards impies des ultimes touches de couleur de ses peintures millénaires. Une chose a néanmoins changé depuis tout ce temps : la petite église n'est plus aussi isolée qu'auparavant. Désormais, elle est cernée par l’une des plus grandes villes insulaires, une commune de vingt mille habitants à laquelle elle a donné son nom : Saint-Nicolas, en grec, se dit Agios Nikolaos.

On le constate tous, les saints font de moins en moins recette et si les estivants se pressent aujourd’hui à Agios Nikolaos, c’est bien moins pour confesser leurs péchés au patron de la ville que pour en commettre de nouveaux, à commencer par la paresse. Le chef-lieu du district de Lassithi est en effet l’une des stations balnéaires les plus courues de la Crète, le sable blond et les eaux translucides des plages de Kitroplatia, Ammos, Gargadoros ou Almyros agissant comme des « aimants à touristes » !

La plage d'Almyros (© Adobe Stock/Davidoniut)

Disons-le tout net, on se la coule douce de ce côté-ci de la Crète. Pas de stress et pas grand-chose à penser : il n’y pas mieux qu’Agios Nikolaos pour ménager des méninges durement éprouvées par toute une année de labeur. Ici, on a l'oisiveté assumée, la torpeur décomplexée. Ce n’est pas pour rien que l’endroit a hérité d’un surnom éloquent qui fleure bon l'indolence d'un bain de soleil et l'insouciance d'une nuit blanche : le « Saint-Tropez crétois ».

Certes, les environs abritent bien quelques pépites patrimoniales comme la léproserie de l’île de Spinalonga ou les vestiges de Gournia, ancienne ville minoenne, et de Lato, cité-État de l’époque dorienne, mais ce n'est pas toujours suffisant pour nous faire quitter notre transat. Et le musée archéologique local ? « Demain, c’est promis… » À la rigueur, s'il faut ajouter une petite touche culturelle à son régime farniente, ne serait-ce que pour donner le change aux collègues qui vont revenir au bureau la tête pleine des temples égyptiens ou des chefs-d'œuvre du MET, on peut toujours profiter des nombreux festivals qui animent la belle saison : le Festival de jazz, le Festival du Lac, le Festival nautique, le Festival du vin... Mais, il faut bien le dire, tout ça sent l'alibi culturel à plein nez, ces événements visant moins à élever le niveau intellectuel de leurs participants qu'à satisfaire leur appétit pour la fête, la musique, les bons vins et les feux d’artifice.

© Adobe Stock/Vladimircaribb

Le bain des déesses

Parfaite incarnation de l’épicurisme ambiant : le lac Voulismeni. Ce plan d’eau circulaire, d’un diamètre de 137 mètres, est au centre de la cité. Il en est le fidèle miroir, la surface de ses eaux tranquilles reflétant les façades colorées des demeures vénitiennes et la beauté brute des falaises rougeoyantes, grignotées par la verdure. Il en est également le cœur battant ! Ses berges accueillent la plupart des manifestations estivales, les terrasses survoltées de nombreux bars et tavernes, ainsi que des boutiques qui font dans le chic ou, du moins, veulent nous le faire croire en pratiquant des prix chocs.

S’il est assurément l’épicentre des soirées agios-nikolaïtes, Voulismeni est bien plus paisible la journée, faisant alors rimer jogging matinal, balade familiale, breakfast frugal et, surtout, selfie viral. Il n’est pas un vacancier, en effet, qui ne dégaine à un moment ou à un autre son smartphone pour immortaliser le pittoresque des quelques barques de pêcheur qui résistent encore à cette espèce invasive qu’est le hors-bord en fibre de verre polyester.

© Adobe Stock/Vladographer

Cela dit, il fut un temps pas si lointain où ce sombre lagon que l’on dit sans fond — en réalité, il est profond d’une soixantaine de mètres, ce qui est remarquable, vu sa taille — était vierge de toute embarcation. Le chenal qui le relie à la mer n’a été creusé qu’en 1870. Avant ça, le lac n’était alimenté que par des sources d’eau douce souterraines. D'ailleurs, elles continuent de couler comme à leurs premiers jours, se jouant de l'usure du temps, de leur cohabitation forcée avec la Méditerranée et de la sécheresse qui, sur l'île comme ailleurs, frappe de plus en plus souvent. Une résilience que n'étonne pas les habitants, car, selon eux, Voulismeni profite depuis la nuit des temps d'une protection divine : celle d'Athéna qui, selon une légende locale, avait plaisir à se baigner dans ce grand bassin. Un autre mythe assure même qu’Aphrodite, la plus belle des déesses olympiennes, y aurait trempé un jour ses petons, que l’on imagine volontiers délicieux, surtout si l’on est un fétichiste du genre.

© Adobe Stock/Freesurf

Les quatre fantastiques

Pour chacun de nous, un séjour insulaire évoque des vacances tranquilles, une serviette sur la plage, une randonnée nature, des ambiances pittoresques, le goût du terroir… Autant de bonheurs généralement étrangers à la vie citadine. Une exception à la règle, nos « quatre fantastiques », Héraklion, La Canée, Réthymnon et Agios Nikolaos.

Toutes les grandes villes touristiques du monde régalent leurs hôtes du même cocktail city break. Il associe culture, loisirs, animations et shopping. Mais les cités crétoises y ajoutent un ingrédient supplémentaire qui nous les rend particulièrement attachantes : un soupçon d’âme. En effet, Héraklion, La Canée, Réthymnon et Agios Nikolaos cultivent toutes un charme « villageois ». Il transpire à travers le pittoresque de leurs vieilles maisons, la sérénité de leurs ruelles, la convivialité de leurs habitants et mille autres détails inattendus, empreints de fantaisie ou de poésie. Grâce à quoi, votre balade citadine sent la poudre… d’escampette ! C’est un vrai moment d’évasion, une explosion de matières, de formes, de couleurs et de parfums qui met tous vos sens à la fête.

© Adobe Stock/Gatsi

Héraklion,

la capitale

Cinquième ville de Grèce avec plus de 150 000 habitants, Héraklion a connu bien des vicissitudes tout au long de sa longue histoire. Née dans l’ombre de Knossos, elle a fini par supplanter le fief des roi minoens. Sarrasins et Vénitiens en ont fait l’une des cités crétoises les plus prospères. À l’inverse, les Ottomans l’ont quelque peu dédaignée, lui préférant La Canée et Réthymnon, ses grandes rivales. Mais, au fil du siècle dernier, la ville a refait son retard, jusqu’à redevenir la capitale de la Crète, en 1971. Depuis, elle est le moteur économique de l’île, concentrant en ses murs les principales banques, administrations et entreprises insulaires. Un succès qui, fort heureusement, ne lui est pas monté à la tête ; elle a su conserver une ambiance populaire, typiquement crétoise, et sauvegarder le pittoresque de son patrimoine architectural.

Connaissez-vous Domínikos Theotokópoulos ? Non. Rassurez-vous, vous n’êtes pas le seul. Il faut être féru de peinture classique ou un grand spécialiste de l’histoire de l’art pour savoir que c’est là le patronyme officiel de l’un des peintres majeurs de la Renaissance espagnole : El Greco. Il est mort à Tolède en 1614, mais, comme son surnom l’indique, il a vu le jour soixante-douze ans plus tôt du côté de la mer Égée. Il ne s’en est d’ailleurs jamais caché, signant chacune de ses œuvres de son nom originel, suivi d’une mention on ne peut plus explicite : Kres, « le Crétois ». Notre homme est né, en effet, à Héraklion. Enfin, pour être tout à fait précis, il est venu au monde à Candia — Candie, pour les Français — puisque telle était le nom de la ville en ce temps-là.

Ce sont les Vénitiens qui l’ont baptisée ainsi, renommant par la même occasion la Crète tout entière, qui, jusqu’à leur départ, sera connue comme le « Royaume de Candie ». Ils ne sont pas allés chercher leur inspiration très loin, puisque les Sarrasins, qui avaient fait de cette cité portuaire la capitale de l’éphémère Émirat de Crète (828–961), la désignaient déjà sous le nom de Al Khandaq. En arabe, ça veut dire « le fossé ». Comme vous l’aurez sans doute deviné, le terme faisait référence aux douves qui, à l'époque, protégeaient la ville de ses ennemis.

Sculpté par Nikos Sofialakis, le buste de Dominikos Theotokopoulos, alias El Greco, orne le joli parc qu'Héraklion, sa ville natale, lui a consacré, non loin de la place Kallergion (© Adobe Stock/Coprid).

Le dit-fossé a fait long feu. À la place, les Vénitiens lui ont préféré de solides remparts. Même s’il a résisté plus longtemps, le nom de Candia a également disparu. Ce ne sont pas les Ottomans, maîtres de la ville dès 1669, qui ont eu sa peau. Non, ce sont en fait les îliens eux-mêmes qui y ont renoncé. À la fin du XIXe siècle, gagnant enfin leur autonomie, ils ont choisi d’abandonner Candia, symbole de plusieurs siècles de domination étrangère, pour revenir au toponyme initial, celui dont usaient les historiens de l’Antiquité, de Strabon, le Grec, à Pline l’Ancien, le Romain : Héraklion.

Ce nom, à coup sûr, vous en rappelle un autre : Héraclès, le fameux Hercule. Normal, Héraklion fait directement référence au demi-dieu des « Douze Travaux » puisque son nom signifie tout bonnement « le lieu d’Hercule ». N’allez pas en conclure que le vainqueur du lion de Némée et de l’hydre de Lerne a vécu sur ces terres. Si Héraklion s’appelle comme ça, c’est juste parce que les Crétois de l’époque dorienne (autour du Xe siècle avant Jésus-Christ) avaient érigé dans le coin un temple à la gloire du fils de Zeus et d’Alcmène. Pourquoi vous raconte-t-on tout cela ? À seule fin de vous faire prendre conscience de l’histoire mouvementée de la capitale crétoise. Un passé qui, forcément, a laissé des traces : la ville est aujourd’hui riche de nombreux sites historiques qui font le bonheur de ses hôtes. Le premier qui nous vient à l’esprit, c’est Knossos, l’incroyable palais minoen, situé à la périphérie de la ville. Mais il y en a bien d’autres...

L'empreinte de

la Cité des Doges

Que faut-il voir à Héraklion ? Ses perles vénitiennes, sans hésiter. La ville doit à la Sérénissime ses monuments les plus remarquables. Le plus connu est aussi le plus imposant : le fort de Koules. Construite au début du XVIe siècle, à l’entrée du port d’Héraklion, tout au bout d’une jetée fortifiée, cette citadelle imprenable — elle résistait encore aux bombardes ottomanes quand Venise, après plus de vingt ans de lutte, a renoncé à la ville — était la clé de voûte d’un système défensif redoutable dont les épais remparts, les mieux conservés de toute la Méditerranée, ceignent encore le cœur historique de la ville.

© Adobe Stock/saiko3p

Pour autant, l’héritage vénitien n’a pas que des accents martiaux. Il fait aussi dans le subtil. À l’image de la Loggia, installée au cœur de la vieille ville, à l’entrée de la rue du 25-Août (Odos 25 Avgoustou). Magnifiquement restaurés, les arches en plein cintre, les colonnes doriques et ioniques, les balustrades ornées de motifs géométriques ou floraux, les frises et moulures s’inspirant de la nature, les pilastres, les arcades et le grand atrium ouvert de ce bâtiment Renaissance font que ce bâtiment est considéré comme le plus bel exemple crétois de l’architecture vénitienne.

Il était autrefois au cœur de la vie socio-économique de la ville ; il occupe toujours une place de choix dans le quotidien des Hérakliotes, puisqu’il accueille l’Hôtel de Ville, ainsi que de nombreux rendez-vous artistiques de qualité. Une vocation culturelle que la Loggia partage avec la basilique Saint-Marc, sa proche voisine (sise place Kallergion). Belle association des styles gothique et byzantin, la doyenne des églises vénitiennes d’Héraklion abrite sous sa charpente de bois une galerie d’art municipale et sa collection de fresques byzantines crétoises.

À la claire fontaine...

Autre témoignage du raffinement vénitien, la gontaine Morosini, sise sur la place Eleftherios Venizelos. On l’appelle aussi la « Fontaine des Lions ». Et pour cause ! L’eau jaillit depuis quatre cents ans des gueules de quatre de ces félins — l’animal totem de saint Marc et, par conséquent, de la cité des Doges. Au pied de ces fauves, un grand bassin de marbre. Il est décoré de bas-reliefs inspirés de la mythologie marine et divisé en huit lobes qui, disposés en cercle, dessinent une grande corolle. Initialement, une statue de Poséidon dominait cette belle et grande « fleur ». Las, le dieu des océans a été terrassé par un tremblement de terre, durant l’occupation ottomane.

© Adobe Stock/saiko3p

Contrairement à ce qui s’entend parfois, la fontaine Morosini ne fut pas la première à faire couler l’eau au cœur d’Héraklion. Ce mérite revient à la fontaine Bembo, installée sur la place Kornarou. Mise en service en 1554, elle a traversé les siècles tant bien que mal. « À part que la statue antique qui surplombe le bassin a perdu la tête ! » nous direz-vous. Faux ! Elle fut intégrée dans le décor comme ça, telle qu’on l’avait trouvée sur le site antique de Ierapytna (l’actuelle Ierápetra).

À quelques mètres de ce Romain acéphale — dont on ne sait s’il est un notable ou un soldat — se trouve une autre fontaine ou, plus précisément, un sebil ottoman : le Sebil Haci Ibrahim Agha. C’est un kiosque comme l’on en trouve dans de nombreuses villes européennes, sauf que celui-là ne vendait pas des fleurs ou des journaux, mais proposait de l’eau fraîche et gratuite. Si le bassin vénitien était alimenté par un long aqueduc, les robinets turcs, eux, étaient approvisionnés avec de la neige acheminée depuis les montagnes alentour.

Un centenaire

bien vivant

On n’a pas toujours bu que de l’eau autour du sebil de la place Kornarou. Récemment encore, l’endroit accueillait en effet un kafeneion, l’un de ces petits cafés populaires où les Grecs aiment se retrouver pour jouer aux cartes ou bavarder autour d’une tsikoudiá ou d’un ellinikós kafés, le cousin hellène du café turc. Mais une restructuration récente de la place et la politique patrimoniale de la municipalité hérakliote et du ministère de la Culture grec ont eu raison de ce lieu de vie. On se consolera en se disant que, transformé en galerie d’exposition, l’endroit reste encore un lieu de rencontre et de partage. Et puis, Héraklion compte encore quelques kafeneia pour qui recherche des ambiances authentiques. Notre préféré ? Le Sarandavga. On le trouve non loin de la fontaine Bembo, dans la rue 1866, un étroit boyau aux allures de souk oriental qui aligne sur près de 300 mètres de long les commerces de bouche, les magasins de souvenirs et — si tant est qu’il en reste encore ! — les boutiques de produits artisanaux.

Sarandavga — « Quarante œufs » en français — est l’un des plus vieux kafeneia crétois : Giorgos Stathakis l’a ouvert en 1924. C’est l’un de ses souvenirs d’enfance qui, raconte-t-on, lui aurait inspiré le nom, aussi original qu’énigmatique, de l’établissement. Petit, il accompagnait souvent son grand-père, un prêtre orthodoxe, lorsque celui-ci sacrifiait au rite de l’agiasmós, la bénédiction des maisons. C’est au terme de l’une de ces cérémonies, quand la maîtresse de maison se proposa d’offrir au gamin deux ou trois de ses œufs, que le papi pope eut cette phrase qui devait marquer son petit-fils à vie : « Pas la peine, ma chère, il en a déjà mangé quarante aujourd’hui ».

L’endroit n’est pas bien grand : quatre mètres de devanture et moins d’une dizaine de tables à l’intérieur. D’ailleurs, pour accueillir une clientèle toujours plus nombreuse, les propriétaires — les arrière-petits-enfants de Giorgos — ont agrandi leur café en annexant un petit commerce juste en face du leur. Mais pour les habitués, le Sarandavga, c’est au 61 de la rue 1866 et pas en face ! Tant pis si on y est à l’étroit ! C’est là qu’ils se sentent bien, partageant une tsikoudiá, un café ou un petit plat maison, sur la minuscule terrasse ensoleillée ou en salle, parmi les vieilles photos de leurs prédécesseurs. À leurs yeux, la salle d’en face ne présente qu’un seul intérêt : elle offre des toilettes, une grande première pour ce kafeneion. Nous, nous lui voyons un second avantage : sa terrasse qui nous offre une vue imprenable sur celle d’en face et le spectacle qui s’y joue en permanence, celui de la vie crétoise dans tout ce qu’elle a de plus authentique et de pittoresque.

On passe ainsi un bien joli moment avant de reprendre sa découverte de la ville. Que faire ? Flâner sur la rue du 25-Août (25 Avgoustou) — si ce n’est déjà fait ! — et la rue Dédale (Dedalou) pour admirer les plus belles façades de la ville et les vitrines avenantes des boutiques de mode. Admirer les icônes de la cathédrale Agios Minas et de sa petite voisine, l’église Sainte-Catherine-des-Sinaïtes, qui met à l’honneur cinq siècles d’art religieux crétois. Et puis, surtout, s’offrir un voyage dans le temps en visitant les plus beaux musées de la ville.

Un passé de

toute beauté

À tout seigneur, tout honneur : une escapade culturelle à Héraklion ne peut que débuter par son Musée archéologique, hôte des plus beaux artefacts trouvés sur l’île. Vous pensez que le passé est forcément ennuyeux et poussiéreux ? L’éclat de sa collection de bijoux, la délicatesse de l'Acrobate et des Déesses aux serpents, ses plus fameuses sculptures, la beauté de ses vases, rythons et poteries et, plus encore, les couleurs de ses fresques mémorables, issues notamment du site de Knossos, vous feront changer d’avis. Le clou de la visite ? L’un des objets les plus mystérieux de l’Antiquité : le disque de Phaistos. Que racontent les 241 signes gravés sur les deux faces de ce disque d’argile de seize centimètres à peine ? La question agite tous les spécialistes de l’Antiquité grecque depuis la découverte de l’objet, en 1908, dans le sud de l’île.

© Adobe Stock/Allincrete

Outre le Musée archéologique, deux autres établissements hérakliotes valent le détour : le musée d’Histoire naturelle et le Musée historique de Crète. Le premier, avec ses animaux vivants ou empaillés, ses fossiles spectaculaires et ses répliques grandeur nature de géants disparus, ou bien encore son simulateur de séisme, séduit autant les gamins que ceux qui le sont un peu restés en vieillissant. Le second, en plus d’enrichir votre connaissance de l’île et de son passé tourmenté, vous donne à voir une maquette géante de Chania au XVIIe siècle et les deux seules œuvres originales du Greco conservées sur l’île : le Baptême du Christ (1567) et Vue du mont Sinaï et du monastère (1570).

© Pixabay/Leonhard Niederwimmer

La Canée,

la magnifique

Située à l’ouest de la Crète, celle qui en fut la capitale jusqu’en 1971 reste la reine de cœur des vacanciers. Il faut dire qu’il est difficile de résister à ses bâtiments historiques, ses façades colorées, ses musées attrayants, ses adresses gourmandes et ses ruelles pittoresques. Même si, parfois, ces dernières, par leurs pentes ardues, vous échauffent les cuisses autant qu’elles vous régalent les yeux.

Comment reconnaît-on un Français à La Canée ? Il est le seul à l’appeler comme ça ! Tous les autres, anglophones comme autochtones, utilisent son nom grec : Chania, que l’on prononce « Rania ». Mais, à vrai dire, cette bataille linguistique est sans importance car, quel que soit son nom, La Canée ou Chania, la ville fait l’unanimité. Tout le monde s’accorde à dire, en effet, qu’elle est la plus belle des cités crétoises — ce n’est pas pour rien que certains l’ont baptisée « la perle de la Crète » ! Il y en a même pour affirmer qu’elle est l’une des plus jolies destinations méditerranéennes.

Quelque chose

de Venise

À quoi tient cette réputation flatteuse ? Au vieux port, pour commencer. C’est l’endroit le plus emblématique de la ville, le rendez-vous privilégié de tous les touristes. Il n’en est pas un qui ne lui trouve un charme fou. Il lui vient de ses maisons vénitiennes dont les façades multicolores épousent depuis des siècles la douce courbure de son bassin. Mais pas que ! Le vieux port séduit aussi grâce à ses deux monuments anciens. Sur le quai nord, les arsenaux… Ce sont de grandes nefs voûtées en pierre où l’on construisait et réparait les galères vénitiennes. Certaines sont encore debout, ouvertes à la visite ou transformées en espaces culturels. Au centre du port, la mosquée des Janissaires… Elle est la plus ancienne mosquée ottomane de Crète (1645). On y a prié Allah sous son grand dôme rose et ses petites coupoles latérales jusqu’en 1923, date à laquelle les derniers Turcs de Crète ont quitté l’île pour rejoindre leur patrie. Amputée de son minaret, elle sert désormais de lieu d’exposition.

© Pixabay/Jan Claus

Mais la grande attraction du port ne se trouve pas sur ses quais, mais tout au bout de l’immense jetée qui ferme le port ; c’est le phare ! Il joue toujours son rôle, nuit après nuit, guidant les bateaux comme à ses premières heures, il y a plus de quatre cents ans. S'il a toujours était utile, désormais, il est également agréablee. À qui ? Aux amoureux qui, en fin de journée, se pressent à ses pieds pour admirer le coucher du soleil. Aux vacanciers qui, par milliers, le glissent dans leurs selfies ou le choisissent pour carte postale, ancrant ainsi un peu plus son statut d’icône locale. Du bâtiment originel, voulu par les Vénitiens, il ne reste plus que la base, faite des mêmes pierres que les murailles qui protégeaient autrefois la ville. Haute de vingt-six mètres pour que sa lanterne soit visible à plusieurs miles des côtes, la tour, elle, est beaucoup plus récente. Vous trouvez qu’elle ressemble à un minaret ? Bien vu ! C’est effectivement ainsi que l’ont voulu ses concepteurs égyptiens quand ils en ont lancé les travaux en 1830. Des Égyptiens en Crète ? Eh oui ! Ils ont été les maîtres éphémères de l’île de 1830 à 1841, les Ottomans la leur confiant en récompense de l’aide apportée par Méhémet Ali, leur pacha, lors de la guerre qui a décidé de l’indépendance de la Grèce continentale.

© Unsplash/Florian Wehde

Entre Venise et Constantinople

Le succès touristique de La Canée ne repose pas uniquement sur son port. Les quartiers qui l’entourent y participent tout autant. Il y a tout d’abord le centre historique qui commence tout de suite après les quais. C’est l’épicentre de la vie chianote. On fait du lèche-vitrine sur les rues Tsouderon et Skridlof. Cette dernière a hérité d’un surnom qui en dit long sur sa vocation : la « rue du cuir ». Cette artère piétonne propose aux badauds des sacs à main, des besaces, des ceintures, des portefeuilles et des sandales à profusion. On y trouve même des stivania, les bottes traditionnelles crétoises qui, osons le dire, ne dépareilleraient pas aux pieds de certaines élégantes bien de chez nous. Elles sont essentiellement faites en usine, mais, autrefois, on les taillait et cousait sur place comme l’indique encore le nom de la rue : skridlof, en turc, peut se traduire par « soulier ». En mal d’authenticité ? Au 28 de la rue Skridlof, entrez dans la petite échoppe de Georgios Pirpinakis, l’ultime cordonnier du coin à fabriquer encore ses propres chaussures à la main, les gravant même de son nom. Un petit péché d’orgueil qu’on lui pardonne volontiers tant le travail est joliment fait.

À quelques pas de là, on prie à la cathédrale de la Présentation-de-la-Vierge-Marie que les locaux préfèrent nommer Trimartiri (« trois martyrs »), à cause de ses trois nefs qui célèbrent un saint différent. Que l’on soit croyant ou non, leur visite s’impose afin de découvrir le travail des artisans insulaires dont les icônes singulières mélangent les styles byzantin et Renaissance italienne. Après les dévotions, les provisions… On fait quelques emplettes à l’Agora, le grand marché couvert inauguré en 1913, quelques jours à peine après le rattachement de la Crète à la Grèce. Même si l’endroit s’est largement ouvert aux étals « à touristes », il reste pour de nombreux autochtones un garde-manger généreux avec ses bancs d’olives, de poissons, de viandes, de fromages, d’épices et d’herbes aromatiques.

Ambiance levantine

Changement de décor… On met le cap à l’est pour rejoindre Splantzia, l’ancien faubourg des Turcs. Son nom se confond avec celui de sa grande place centrale. Au point que, même si elle a été baptisée officiellement « place 1821 », la plupart des Chaniotes l’appellent le plus souvent « place Splantzia ». Une information précieuse pour qui cherche son chemin ! C’est un lieu de convivialité avec de grands platanes sous lesquels on vient s’assoir pour boire un café et bavarder. À entendre les rires et les conversations badines, on n’imagine pas qu’il y a deux siècles, à l’ombre de ces ramages verdoyants, les Ottomans torturaient et exécutaient à tour de bras les Grecs indépendantistes. Une plaque commémorative le rappelle ; encore faut-il lire le cyrillique !

La place Splantzia abrite un autre symbole du conflit entre les deux peuples : Agios Nikolaos, l’église Saint-Nicolas. Quel étrange édifice ! D’un côté, un clocher, de l’autre un minaret. Il est facile d’imaginer comment on en est arrivé à cette cohabitation insolite. Les Vénitiens sont à l’origine de ce qui fut longtemps un monastère dominicain. Prenant le pouvoir, les Ottomans en ont chassé les moines et transformé l’église en mosquée. Quand la Crète est devenue grecque, au début du siècle dernier, cette dernière a basculé à nouveau dans la chrétienté, mais, cette fois, vers son versant orthodoxe. Bref, Saint-Nicolas est un parfait concentré de l’histoire crétoise !

© Adobe Stock/Rawf8

La belle errance

Basculons du côté ouest de La Canée pour flâner dans le quartier de Topanas. C’était le fief des grosses familles chrétiennes à l’heure de l’occupation ottomane. D’où la survivance de magnifiques demeures vénitiennes, transformées bien souvent en hôtels de charme. Avec leurs façades aux couleurs joyeuses et naïves — du rose au rouge, de l’ocre au jaune paille —, leurs volets aux tons criards, leurs portes et leurs linteaux sculptés ainsi que leurs patios fleuris, elles font pétiller la moindre ruelle. Mieux que les murs épais des bastions Schiavo et San Salvatore, seuls survivants de l’ancienne ceinture fortifiée érigée par Venise, ce décor aussi fantaisiste que romantique repousse sans mal ces fléaux qui gangrènent chaque jour davantage notre quotidien : le sérieux, l’orgueil et l’ennui.

© Adobe Stock/Freesurf

S’il est encore un labyrinthe en Crète, c’est bel et bien Topanas. De là où il est, Dédale doit bien s’amuser en nous voyant nous perdre dans cet entrelac de ruelles étroites, de venelles pavées dont on se demande si elles mènent quelque part, de placettes ombragées, de passages couverts et d’escaliers dont on se demande en les montant si on ne les a pas descendus un quart d’heure plus tôt… Parfois, sans même s’en rendre compte, on dérive jusqu’aux remparts du front de mer. S’il est l’heure du coucher de soleil, c’est le jackpot : le spectacle est splendide ! Mais cette errance peut tout aussi bien nous entraîner jusqu’à Evraiki (« hébreu » en grec), l’ancien quartier juif.

Coincé entre Topanas et Splantzia, il est le grand oublié de pas mal de touristes. Dommage ! En effet, avec ses ruelles ombragées par de grandes voûtes naturelles formées par les bougainvilliers en fleurs, ses tisserands, qui répètent des gestes ancestraux pour fabriquer leurs tapis, et Etz Hayyim (« Arbre de vie » en hébreu), l’ultime synagogue crétoise, l’endroit ne manque pas d’intérêt. Que lui reproche-t-on ? D’être trop sage, peut-être bien. N’est-il pas plutôt « recueilli », comme si l’endroit célébrait encore, par sa tranquillité et sa sobriété, la mémoire des enfants juifs qui, pendant deux mille ans, ont couru, ri, joué, grandi dans ces rues, jusqu’à ce qu’en 1944 les nazis décident qu’ils n’avaient pas leur place en ce monde ?

© Adobe Stock/Mariana Ianovska

Réthymnon, l'intellectuelle

À mi-distance entre Héraklion et La Canée, troisième commune insulaire en nombre d’habitants (35 000 environ), Réthymnon a tout pour plaire : de belles plages, une nuit particulièrement animée, un riche patrimoine hérité des Vénitiens tout autant que des Ottomans et une vie intellectuelle foisonnante.

L’été, Réthymnon se lâche ! Elle s’offre au soleil et à la mer Égée qui borde ses douze kilomètres de plages, s’adonne aux sports de glisse, au beach-volley, à la voile ou à la plongée toute la journée avant de faire la fête la nuit entière dans les tavernes de la vieille ville, sur les terrasses des bars du port ou dans les night-clubs du front de mer. Mais cette cité pittoresque, l’une des plus anciennes de l’île, l’une des mieux conservées également, n’a rien d’une ravissante idiote, d’une cigale impénitente qui ne penserait qu’à chanter, boire, rire et danser. Non, à la fin des vacances, elle retourne à ses chères études, redevient ce bel esprit qui, depuis des siècles, fait la fierté des Crétois.

© Adobe Stock/Jaroslav Moravcik

Siège de l’Université de Crète, berceau de Vitséntzos Kornáros, l’auteur de l’Erotókritos, le plus grand des poèmes insulaires (et le plus monumental avec ses dix mille vers !), celle que l’on surnomme la Ville des Lettres entretient une rare érudition, héritée des académies de poètes et de philosophes qui y ont fait leur nid dès la Renaissance. Cette dimension culturelle s’exprime à travers la musique, le théâtre, les musées — archéologique, paléontologique, historique, art contemporain... — et, plus encore, un riche patrimoine dont cette coquette prend le plus grand soin. On pense bien sûr aux nombreux legs de l’époque vénitienne, à commencer par le plus impressionnant de tous, la célèbre Fortezza. À l'abri d'une enceinte de 1,3 kilomètres de circonférence, cette place forte impressionnante se dresse face à la mer, guettant un envahisseur qui n’existe plus que dans ses souvenirs. Derrière ses remparts, une église vénitienne et une mosquée ottomane se font face, témoignant symboliquement des luttes qui ont opposé les deux puissances méditerranéennes.

© Adobe Stock/Vesta48

Entre Venise et Constantinople

Pour repousser leurs ennemis, en plus de la Fortezza, les compatriotes de Marco Polo ont érigé une vaste enceinte fortifiée tout autour de leur cité. Il n’en reste aujourd'hui que quelques mètres, ceux de la porte Guora. On la franchit désormais sans plus de difficultés pour partir à l’assaut de la vieille ville et de ses joyaux architecturaux qui, le plus souvent, portent également la marque des Vénitiens. À l'image de la Loggia dont les arcades et la façade défient l’usure du temps depuis cinq siècles. Elle fut bâtie initialement pour abriter les tractations des marchands de la Sérénissime ; elle accueille aujourd’hui encore un négoce : celui des copies de sculptures antiques.

Non loin de là, une petite fontaine rencontre un grand succès : c’est la fontaine Rimondi, du nom du recteur vénitien qui l’a fit installer. Ses quatre colonnettes et ses trois têtes de lion dont les gueules crachent un mince filet d’eau depuis 1629, font un décor de rêve pour les selfies des touristes. Obnubilés par leur séance photo, ceux-ci oublient la plupart du temps de lever un peu les yeux pour découvrir les restes du dôme qui, auparavant, couvrait le point d’eau. N’est-ce pas là un péché d’orgueil qu’il convient d’expier sans tarder ? Pour cela, direction La-Dame-des-Anges, une petite église aux murs immaculés autrefois consacrée à Marie-Madeleine. Les locaux la surnomment Mikri Panagia, la « Petite Vierge », en opposition à la grande, la cathédrale, construite bien après elle. Ses « fidèles » furent catholiques, puis musulmans ; ils sont aujourd’hui orthodoxes.

© Adobe Stock/Gatsi

Si la cité des Doges a beaucoup fait pour le charme de Réthymnon, l’Empire ottoman n’est pas en reste. Il a également marqué la ville de son empreinte. On lui doit ainsi les bow-windows en bois qui surplombent les ruelles de la vieille ville. Ces balcons couverts permettaient aux dames d’observer en toute discrétion la foule qui passait sous leurs fenêtres. Le phare fin et élancé qui garde l’entrée du vieux port date également de la domination orientale. D’ailleurs, on le dit souvent « égyptien », un qualificatif qui n’est pas lié à son style architectural mais à sa date de construction : 1838. À cette époque, le sultan ottoman avait délégué l’administration de la Crète à son vassal, Méhémet Ali, pacha d’Égypte, après que celui-ci l’eut aidé dans sa guerre perdue contre les indépendantistes grecs.

Il y a même une grande mosquée à Réthymnon : Neratzé. À l’origine, c’est une église chrétienne : Santa-Maria. À leur arrivée, en 1657, les Turcs, comme ils l’ont souvent fait en Europe, lui ont accolé un minaret pour en faire un lieu de prière musulman. Aujourd’hui, le site défend une tout autre religion : celle de la musique. Il abrite en effet une école de musique et une salle de concert. Vous avez foi en ce culte qui, dit-on, adoucit les mœurs ? Faites donc une visite à l’atelier de George Papalexakis. Installé dans la rue Dimakoupolo, à deux pas de l’ancienne mosquée, secondé par ses deux fils, ce luthier passionné se consacre aux instruments traditionnels de son île, à commencer par la lyra — un instrument à cordes frottées, tels les vielles et violons — dont il est l’un des derniers spécialistes.

© Unsplash/Marcel Hoberg

© Adobe Stock/Uwe

Agios Nikolaos,

l'hédoniste

Petite ville côtière de l’est de la Crète, Agios Nikolaos brille par son atmosphère élégante et détendue. Reine des étés crétois, elle combine les plaisirs balnéaires, les nuits festives et les adresses à la mode. Mais son succès auprès des vacanciers ne tient pas qu’à son animation. Cette cigale a un charme fou, un glamour qu’elle attise en associant à sa légende les plus belles déesses olympiennes.

Évêque des débuts de la chrétienté, réputé pour ses nombreux miracles, Nicolas de Myre, alias saint Nicolas — celui que tous les petits Alsaciens guettent avec impatience chaque 6 décembre —, est l’un des saints majeurs de l’Église orthodoxe, l’un des tout premiers à avoir fait l’objet d’un culte. C’est ainsi que les Crétois, au VIIe siècle, lui ont dédié une chapelle construite sur la presqu’île d’Ammoudi, face au golfe de Mirabello, au nord-est de l’île.

Mille quatre cents ans ont passé et l’édifice est toujours debout. Sa nef en pierres de taille, couronnée d’un petit dôme charmant — une architecture typique de l’époque byzantine —, accueille régulièrement des visiteurs, abritant leurs ferventes prières ou régalant leurs regards impies des ultimes touches de couleur de ses peintures millénaires. Une chose a néanmoins changé depuis tout ce temps : la petite église n'est plus aussi isolée qu'auparavant. Désormais, elle est cernée par l’une des plus grandes villes insulaires, une commune de vingt mille habitants à laquelle elle a donné son nom : Saint-Nicolas, en grec, se dit Agios Nikolaos.

On le constate tous, les saints font de moins en moins recette et si les estivants se pressent aujourd’hui à Agios Nikolaos, c’est bien moins pour confesser leurs péchés au patron de la ville que pour en commettre de nouveaux, à commencer par la paresse. Le chef-lieu du district de Lassithi est en effet l’une des stations balnéaires les plus courues de la Crète, le sable blond et les eaux translucides des plages de Kitroplatia, Ammos, Gargadoros ou Almyros agissant comme des « aimants à touristes » !

La plage d'Almyros (© Adobe Stock/Davidoniut)

Disons-le tout net, on se la coule douce de ce côté-ci de la Crète. Pas de stress et pas grand-chose à penser : il n’y pas mieux qu’Agios Nikolaos pour ménager des méninges durement éprouvées par toute une année de labeur. Ici, on a l'oisiveté assumée, la torpeur décomplexée. Ce n’est pas pour rien que l’endroit a hérité d’un surnom éloquent qui fleure bon l'indolence d'un bain de soleil et l'insouciance d'une nuit blanche : le « Saint-Tropez crétois ».

Certes, les environs abritent bien quelques pépites patrimoniales comme la léproserie de l’île de Spinalonga ou les vestiges de Gournia, ancienne ville minoenne, et de Lato, cité-État de l’époque dorienne, mais ce n'est pas toujours suffisant pour nous faire quitter notre transat. Et le musée archéologique local ? « Demain, c’est promis… » À la rigueur, s'il faut ajouter une petite touche culturelle à son régime farniente, ne serait-ce que pour donner le change aux collègues qui vont revenir au bureau la tête pleine des temples égyptiens ou des chefs-d'œuvre du MET, on peut toujours profiter des nombreux festivals qui animent la belle saison : le Festival de jazz, le Festival du Lac, le Festival nautique, le Festival du vin... Mais, il faut bien le dire, tout ça sent l'alibi culturel à plein nez, ces événements visant moins à élever le niveau intellectuel de leurs participants qu'à satisfaire leur appétit pour la fête, la musique, les bons vins et les feux d’artifice.

© Adobe Stock/Vladimircaribb

Le bain des déesses

Parfaite incarnation de l’épicurisme ambiant : le lac Voulismeni. Ce plan d’eau circulaire, d’un diamètre de 137 mètres, est au centre de la cité. Il en est le fidèle miroir, la surface de ses eaux tranquilles reflétant les façades colorées des demeures vénitiennes et la beauté brute des falaises rougeoyantes, grignotées par la verdure. Il en est également le cœur battant ! Ses berges accueillent la plupart des manifestations estivales, les terrasses survoltées de nombreux bars et tavernes, ainsi que des boutiques qui font dans le chic ou, du moins, veulent nous le faire croire en pratiquant des prix chocs.

S’il est assurément l’épicentre des soirées agios-nikolaïtes, Voulismeni est bien plus paisible la journée, faisant alors rimer jogging matinal, balade familiale, breakfast frugal et, surtout, selfie viral. Il n’est pas un vacancier, en effet, qui ne dégaine à un moment ou à un autre son smartphone pour immortaliser le pittoresque des quelques barques de pêcheur qui résistent encore à cette espèce invasive qu’est le hors-bord en fibre de verre polyester.

© Adobe Stock/Vladographer

Cela dit, il fut un temps pas si lointain où ce sombre lagon que l’on dit sans fond — en réalité, il est profond d’une soixantaine de mètres, ce qui est remarquable, vu sa taille — était vierge de toute embarcation. Le chenal qui le relie à la mer n’a été creusé qu’en 1870. Avant ça, le lac n’était alimenté que par des sources d’eau douce souterraines. D'ailleurs, elles continuent de couler comme à leurs premiers jours, se jouant de l'usure du temps, de leur cohabitation forcée avec la Méditerranée et de la sécheresse qui, sur l'île comme ailleurs, frappe de plus en plus souvent. Une résilience que n'étonne pas les habitants, car, selon eux, Voulismeni profite depuis la nuit des temps d'une protection divine : celle d'Athéna qui, selon une légende locale, avait plaisir à se baigner dans ce grand bassin. Un autre mythe assure même qu’Aphrodite, la plus belle des déesses olympiennes, y aurait trempé un jour ses petons, que l’on imagine volontiers délicieux, surtout si l’on est un fétichiste du genre.